(anterior)

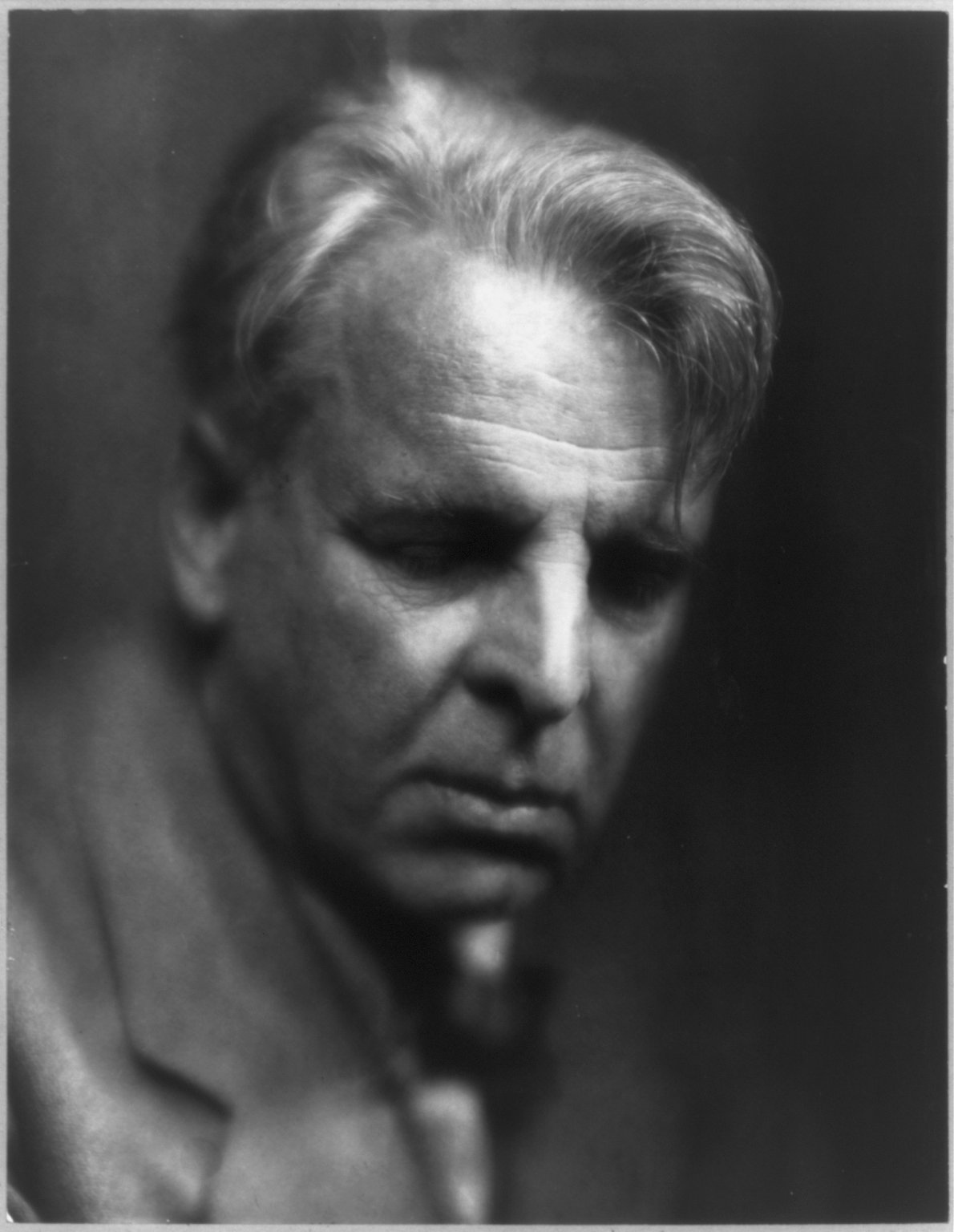

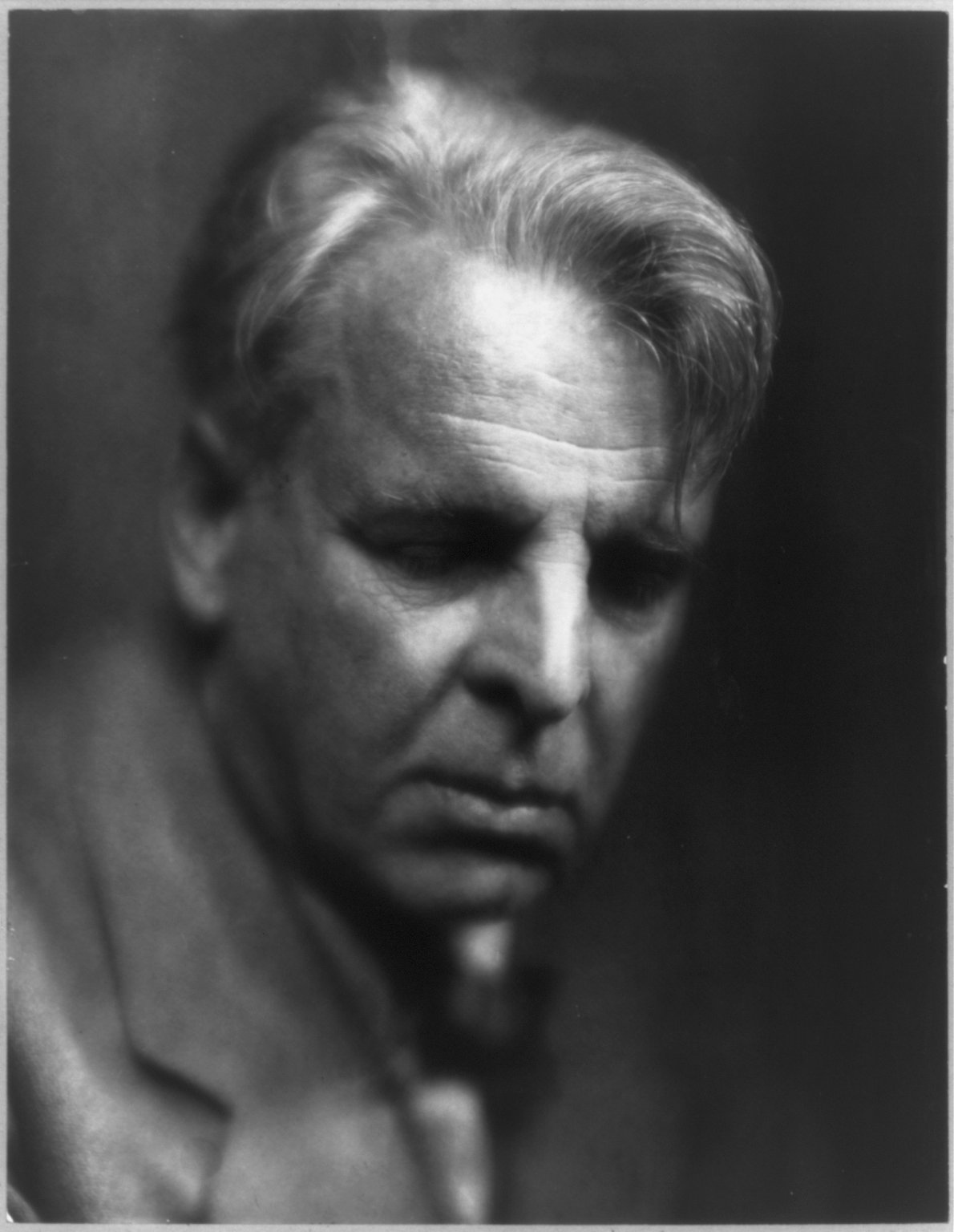

Ni bien terminaron las fiestas, el erudito irlandés apresuró la emancipación intelectual de Fernando sembrando dudas intencionalmente dentro de la formación que le había dado. No comprendía por qué su maestro se había empeñado los meses previos a su partida en desestabilizar los sólidos principios teóricos y valores morales que él mismo contribuyó a consolidar hasta convertirlos en dogmas incuestionables. Tal vez en ausencia de Beatriz, habría advertido el verdadero propósito de aquellas últimas lecciones. Fue una tarea inconclusa, pues Simmons ya no ejercía el mismo dominio ni podía disponer de su tiempo como antes, aparte que Fernando no respondía a las expectativas de estas últimas lecciones no por incapacidad como por desinterés. «No entiendo por qué quiere que justo ahora enjuicie mis convicciones, que reniegue de ellas, que busque otros paradigmas. Este experimento no me gusta. Tengo claro por dónde seguir, pero usted insiste en arrojarme a las tinieblas. Me desconcierta». Las últimas sesiones, pese a la menor frecuencia y mayor brevedad, fueron tensas, duras y turbulentas. Simmons, como nunca antes lo había hecho desde que fuera su tutor, bombardeó el espíritu flemático de su discípulo con todos los recursos que la experiencia le ofrecía. Sabía que el orgullo herido es el resorte del resentimiento y que todo ser humano con amor propio reaccionaría ante la menor provocación. Pero era muy difícil desandar en un verano lo andado durante poco más de una década, y más todavía si la razón debía competir en inferioridad de condiciones contra el amor juvenil.

Al término del verano, Fernando rindió los exámenes escritos y por jurado para acceder a una vacante en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. Dos semanas después, llegó a la casa una carta de la oficina de admisión de la universidad que comunicaba el ingreso de Fernando a la Escuela Profesional de Sociología. De inmediato, Graciela y Beatriz organizaron una fiesta para el fin de semana y así cerrar con broche de oro aquel maravilloso verano. Lo particular de la fiesta era que simbólicamente clausuraba una etapa en las vidas de todos los presentes en aquella remota tarde de marzo de 1948. La vieja oligarquía lanera del sur, al amparo de los inversionistas ingleses, había acumulado grandes fortunas que aseguraron el futuro de sus familias durante varias generaciones. Tanto así que los señorones acaudalados de Arequipa y Cuzco no se mostraban interesados por cultivar su intelecto lo mismo que sus padres, abuelos y bisabuelos. Estaban más empeñados en obtener prebendas del Estado, exenciones fiscales, reducción de impuestos a sus productos y, lo más importante, contener la efervescencia socialista que amenazaba su preciado modo de vida para lo cual no dudaban en tocar la puerta de los cuarteles con el fin de contener el desborde popular. Era también el canto de cisne de las oligarquías familiares que adoptaron durante más de un siglo la sobriedad de las costumbres inglesas y que en la década siguiente declinarían su poder a favor de una burguesía moderna, industrial y transnacional —aunque igualmente depredadora y rentista— pero más visionaria y cuidadosa con las finanzas, y en especial interesada en formar a sus hijos en los Estados Unidos. La flema inglesa fue sustituida por el American Way of Life; los jóvenes ya no anhelaban cultivar la solemnidad de los adultos, más bien deseaban prolongar su juventud lo más que pudieran. Así, progresivamente, los años 50 reconfiguraron el mapa social de la nación, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La generación de Fernando se estaba preparando para conducir el destino del país, a menos que algo o alguien se interpusiera en su camino. Al día siguiente, tal como lo había previsto, el viejo Simmons se despidió de los Alencastre, quienes estaban muy agradecidos y a la vez apenados por su partida. A pesar que le ofrecieron una pensión mensual por diez años más y una serie de recomendaciones para que dicte en las más prestigiosas escuelas del país, el erudito irlandés ratificó su decisión ante la abatida mirada del joven Alencastre, cuyo semblante le recordó por unos instantes la primera lección de latín en la vieja casona del Vallecito y aquellos inquietos y maravillosos ojos pardos, ávidos de saberlo todo. La familia escoltó a Simmons hasta el aeropuerto donde un vuelo de la Panagra lo conduciría a Lima y luego a Nueva York. Allí ejerció la docencia en diferentes instituciones y la tutoría en casas de familias adineradas, pero sin mayores expectativas y solo como un medio para subsistir, porque se trataba de una modalidad de enseñanza en creciente desuso. Ni el más aplicado y entusiasta de los jóvenes que instruyó durante los últimos años de su vida rozaba mínimamente la inteligencia y la belleza del joven Alencastre, su obra maestra, su oculto pecado, su amor en silencio. Una fría tarde de invierno de 1950, mientras repasaba sus apuntes, se desvaneció y cayó convulsionando violentamente. Más que la vejez, la nostalgia por los mejores años que entregara con devoción a su amado Fernando había fulminado en dos años sus ganas de vivir. Ni siquiera la independencia de Irlanda le devolvió el tono requerido para emprender el viaje final a Dublín. De haber aceptado la oportuna asistencia de una nurse, tal vez Simmons hubiera sobrevivido para ver a una Irlanda libre, tal como se lo propuso hace 40 años cuando se marchó a la Argentina con el firme propósito de no regresar hasta que su patria fuera reconocida en el mundo como una república libre y soberana.

Ni bien terminaron las fiestas, el erudito irlandés apresuró la emancipación intelectual de Fernando sembrando dudas intencionalmente dentro de la formación que le había dado. No comprendía por qué su maestro se había empeñado los meses previos a su partida en desestabilizar los sólidos principios teóricos y valores morales que él mismo contribuyó a consolidar hasta convertirlos en dogmas incuestionables. Tal vez en ausencia de Beatriz, habría advertido el verdadero propósito de aquellas últimas lecciones. Fue una tarea inconclusa, pues Simmons ya no ejercía el mismo dominio ni podía disponer de su tiempo como antes, aparte que Fernando no respondía a las expectativas de estas últimas lecciones no por incapacidad como por desinterés. «No entiendo por qué quiere que justo ahora enjuicie mis convicciones, que reniegue de ellas, que busque otros paradigmas. Este experimento no me gusta. Tengo claro por dónde seguir, pero usted insiste en arrojarme a las tinieblas. Me desconcierta». Las últimas sesiones, pese a la menor frecuencia y mayor brevedad, fueron tensas, duras y turbulentas. Simmons, como nunca antes lo había hecho desde que fuera su tutor, bombardeó el espíritu flemático de su discípulo con todos los recursos que la experiencia le ofrecía. Sabía que el orgullo herido es el resorte del resentimiento y que todo ser humano con amor propio reaccionaría ante la menor provocación. Pero era muy difícil desandar en un verano lo andado durante poco más de una década, y más todavía si la razón debía competir en inferioridad de condiciones contra el amor juvenil.

Al término del verano, Fernando rindió los exámenes escritos y por jurado para acceder a una vacante en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. Dos semanas después, llegó a la casa una carta de la oficina de admisión de la universidad que comunicaba el ingreso de Fernando a la Escuela Profesional de Sociología. De inmediato, Graciela y Beatriz organizaron una fiesta para el fin de semana y así cerrar con broche de oro aquel maravilloso verano. Lo particular de la fiesta era que simbólicamente clausuraba una etapa en las vidas de todos los presentes en aquella remota tarde de marzo de 1948. La vieja oligarquía lanera del sur, al amparo de los inversionistas ingleses, había acumulado grandes fortunas que aseguraron el futuro de sus familias durante varias generaciones. Tanto así que los señorones acaudalados de Arequipa y Cuzco no se mostraban interesados por cultivar su intelecto lo mismo que sus padres, abuelos y bisabuelos. Estaban más empeñados en obtener prebendas del Estado, exenciones fiscales, reducción de impuestos a sus productos y, lo más importante, contener la efervescencia socialista que amenazaba su preciado modo de vida para lo cual no dudaban en tocar la puerta de los cuarteles con el fin de contener el desborde popular. Era también el canto de cisne de las oligarquías familiares que adoptaron durante más de un siglo la sobriedad de las costumbres inglesas y que en la década siguiente declinarían su poder a favor de una burguesía moderna, industrial y transnacional —aunque igualmente depredadora y rentista— pero más visionaria y cuidadosa con las finanzas, y en especial interesada en formar a sus hijos en los Estados Unidos. La flema inglesa fue sustituida por el American Way of Life; los jóvenes ya no anhelaban cultivar la solemnidad de los adultos, más bien deseaban prolongar su juventud lo más que pudieran. Así, progresivamente, los años 50 reconfiguraron el mapa social de la nación, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La generación de Fernando se estaba preparando para conducir el destino del país, a menos que algo o alguien se interpusiera en su camino. Al día siguiente, tal como lo había previsto, el viejo Simmons se despidió de los Alencastre, quienes estaban muy agradecidos y a la vez apenados por su partida. A pesar que le ofrecieron una pensión mensual por diez años más y una serie de recomendaciones para que dicte en las más prestigiosas escuelas del país, el erudito irlandés ratificó su decisión ante la abatida mirada del joven Alencastre, cuyo semblante le recordó por unos instantes la primera lección de latín en la vieja casona del Vallecito y aquellos inquietos y maravillosos ojos pardos, ávidos de saberlo todo. La familia escoltó a Simmons hasta el aeropuerto donde un vuelo de la Panagra lo conduciría a Lima y luego a Nueva York. Allí ejerció la docencia en diferentes instituciones y la tutoría en casas de familias adineradas, pero sin mayores expectativas y solo como un medio para subsistir, porque se trataba de una modalidad de enseñanza en creciente desuso. Ni el más aplicado y entusiasta de los jóvenes que instruyó durante los últimos años de su vida rozaba mínimamente la inteligencia y la belleza del joven Alencastre, su obra maestra, su oculto pecado, su amor en silencio. Una fría tarde de invierno de 1950, mientras repasaba sus apuntes, se desvaneció y cayó convulsionando violentamente. Más que la vejez, la nostalgia por los mejores años que entregara con devoción a su amado Fernando había fulminado en dos años sus ganas de vivir. Ni siquiera la independencia de Irlanda le devolvió el tono requerido para emprender el viaje final a Dublín. De haber aceptado la oportuna asistencia de una nurse, tal vez Simmons hubiera sobrevivido para ver a una Irlanda libre, tal como se lo propuso hace 40 años cuando se marchó a la Argentina con el firme propósito de no regresar hasta que su patria fuera reconocida en el mundo como una república libre y soberana.

0 comentarios:

Publicar un comentario